今回はツァイス・イコン社の人気クラシックカメラ、コンテッサ35を取り上げます。

カメラ名のコンテッサは「伯爵夫人」を意味するようですが、その名に恥じない美しい造形と優秀なレンズ「テッサー45mm」の採用により、今でも人気の高いクラシックカメラです。

ただし、今回取り上げるのは1950~1955年のタイプです。1960年以降にもコンテッサを名乗るカメラシリーズが続々登場しますが、貴婦人には申し上げにくいのですが、ちょっとフヤケた、美しさに欠ける(丸っこくて可愛い、とは云えなくもない)造形となってしまいました……。

今回は本文中でコンテッサ35と表記した場合は上の写真のカメラ、1950~1955年型を指すものとして進めます。

- ところでこの「伯爵夫人」には娘さんがおられまして。その名も「コンティナ(伯爵令嬢)」を名乗るカメラシリーズとして販売されていました。

一番美しいタイプは今回ご紹介するコンテッサ35と登場時期が被る1952~1953年型の「コンティナII」ですが、コンテッサ35から露出計を撤去し、距離計を連動式から独立式に簡略化した(高精度な目測仕様)モデルとなっています。

そしてコンテッサシリーズと同じく、令嬢のその後の系統もさほど美しくもない(あ、レトロ可愛いとは云いえます)後継機がダラダラと・・・となります。

この後コンテッサ35の使い方を簡単にお伝えしますが、コンティナIIも基本機構部の使い方は同じですので、ご令嬢ともお付き合いできるようになると思います。

それでは今回の本題へ。

◎格納状態から展開状態

◎各部の紹介

◎フィルム装填

以上の流れでお話を進めさせていただきます。

・格納時のお姿→展開、スタンバイ

折り畳み状態ではこんなにスッキリコンパクト。

スタンバイ状態では金属造形が美しくもメカメカしい造作ですが、レンズユニットを格納すれば上の写真の通りにぺったんこになります。

金属カメラでありながら、構造的にはこのカメラは「フォールディングカメラ」とか「スプリングカメラ」「蛇腹カメラ」と呼ばれるタイプに属します。

ドレーカイル式距離計の35ミリ判フォールディングカメラと云う立ち位置は、血統的にはスーパーネッテルのDNAを受け継いだカメラと呼べるでしょう。

格納状態からスタンバイ状態にするには、正面上部の突起を軽く下げます。

そっと優しく下げるだけでOK

コンテッサ35は確実に還暦を過ぎているカメラですので、なるべく労わるように扱ってあげましょう(クラシックカメラ全般)。

軽く押し下げつつ、ボディ中央部のパネル全体を手前に開いてあげると……。

レンズユニット展開、スタンバイOKです♪

このままだと何だかちょっとふんぞり返ってるみたいで嫌だな……と感じたら、ボディ背面に仕込まれた突っかえ板を使いましょう。

仕舞う際は、刻印の矢印の通り少し右にズラしてから押し込みます↑

こいつを引き出すと、ちょうど展開されたボディ中央パネルと同じ高さになりまして……。

横から見ると安定した姿勢になります。後ろ姿はちょっと不安定ですけどね。

横から見ると安定した姿勢になります。後ろ姿はちょっと不安定ですけどね。

折角広げたのにアレですが、続きましては格納する際のお作法を。レンズユニットの両側面にある段々模様の部分を……。

片手で軽く摘まむ程度の力でOK

軽くムニュっと摘まめば、レンズユニットの固定ロックが解除され、そのまま格納位置まで押し込めるようになります。

- 各操作部

では、レンズユニット周辺部のご案内をば。

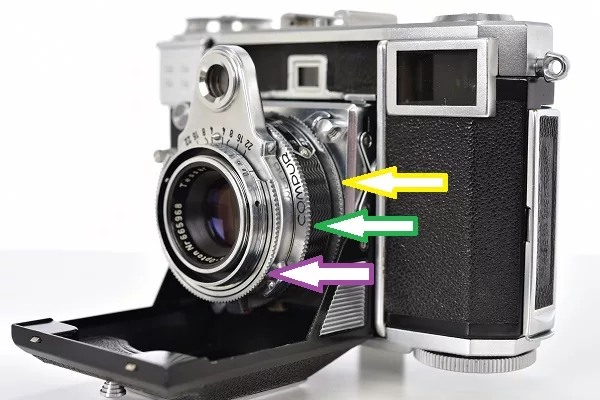

ギザギザのダイヤルが三つあります。それぞれ色分けして説明しましょう。

一番先っぽのギザギザから順番に

◎ピントリング

◎シャッターダイヤル

◎絞りリング

となります。

上から見ると……。

上から見るの図

こんな感じ。

ファインダーを覗き、一番先っぽのピントリングを回して視野中央の二重像でピントを合わせます。

露出コントロールは真ん中のシャッターダイヤルと一番手前の絞りリングを使います。

今度は反対側を。

撮影に際しては、シャッターチャージ→シャッターレリーズの段取りとなります。

◎シャッターチャージレバー

◎シャッターレリーズレバー

◎露出計読み取り部

◎露出計受光部

尚、上の写真では露出計受光部にカバーが閉じられた状態(光線状態の強い時に使う状態)となっております。

要するに明るい時モードです。カバーに開けられた四つの小さな穴から受光部への光を拾っています。(この受光部のカバー的なモノを、通は「ディフューザー」と呼びならわします)

それでは暗いところモードはどうするか?カバーを跳ね上げ、受光量を増やす、それだけです。

受光部、御開帳状態。

受け取る光が少ない場合は窓を全開にするワケですね。

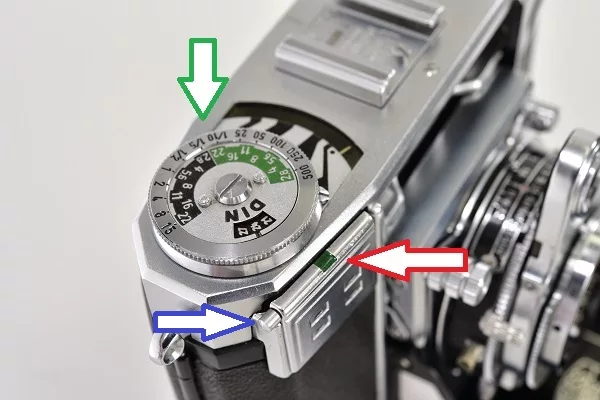

カメラの上側から見るとこの通り。まずは明るいところモード。

受光部カバーが閉じられた状態では、カバー上に緑色のインジケーターが現れます(赤矢印)。露出計の針の読み取りも、上面ダイヤルの緑色のエリアを使います。

明るいところは緑色!と覚えておきましょう。

暗いところモードでは・・・青矢印が指している突起を軽く押し込んでみましょう。受光部カバーが跳ね上がります。

カバーを跳ね上げた状態

こちらが暗いところモードです。

緑色のインジケーターは自然に隠されるように造られています。この場合は露出計の針の読み取りは黒いエリアを使います。

- 露出計の針の読み取り方

ボディ上面の露出計とそのダイヤル部を注目してみましょう。

ゼブラ柄の反対っ側で針を捕まえました。感度表記はドイツ規格(換算目安は後程記載します)

被写体の明るさに応じて(光の量に応じて)、黄色い矢印が示している針は黒い窓の中で上下に動きます。例えばこの状態で写真を撮ろうとしているとして……。

ゼブラ柄のゾーンが黒い窓とダイヤルの間にありますね。上の写真では、黄色い針は手前から2番目の黒いゾーンの真ん中辺りを示しています(黄色い矢印)。

この黒いゾーンは右側のダイヤルの方へと続いているので、ダイヤルから突き出た追っかけ棒(赤い矢印)も同じく手前から2番目の黒しゾーンの真ん中を指すように回転させましょう。

そしてこの状態では受光部カバーが跳ね上げられているので、ダイヤル内側の黒いエリアから露出を読み取ります。

この場合、ダイヤルの黒エリアの表示では1/50Sec.-F2.8、1/25Sec.-F4等々の組み合わせが適正である、と告げています。

もしも受光部カバーを閉じた状態(明るいところ)で黄色い針が上の写真と同じ状態だったとしたら、緑色のエリアから1/500Sec.-F11、1/250Sec.-F16、1/100Sec.-F22位の組み合わせが適正である、と読み取れます。

ドイツ規格感度について

◎フィルム感度の表示方法について。ダイヤル内側に「DIN」と云う刻印がありますが、これはドイツ規格の表記です。大雑把に、下記の通り覚えてくださいませ♪

DIN 21→ISO 100

DIN 24→ISO 200

DIN 27→ISO 400

DINの数字が3つ増えるとISO感度が1段上がっていますね。デジカメで普段1/3ステップで露出補正をしている方なら、何となく解りやすいかも知れませんね。

読み取ったら、そこから自分の欲しいシャッター速度と絞りの組み合わせをセットすればOK。

先述の通り、真ん中のギザギザリングがシャッターダイヤル、一番手前のギザギザリングが絞りリングです。

さてさて、ピントが合った!シャッター速度と絞りも決まった!いざシャッターを切ろう!の前に、シャッターチャージレバーを上に押し上げてスタンバイ完了。

これでやっとシャッターレリーズレバーを操作できます。シャッターを切る直前にチャージですよ!

◎コンテッサ35は、都度都度シャッターチャージしなければシャッターを切れません。

- シャッターチャージの大切なお約束

ところで、シャッターダイヤルをちょいと弄っていただきますと。

1/250Sec.から1/500Sec.にしようとすると、何かしら強い負荷がかかっているように感じられるかと思います。

シャッターチャージしてからこの動作をしようとすると、事実上1/500Sec.に出来ません。決して無理矢理セットしないで下さい!無理をすると破損につながります。

1/500Sec.を使う場合は、必ずシャッター速度を設定してからシャッターチャージをして下さい。

もういっそのこと、全速度ともシャッター速度を設定してからチャージする習慣をつけておくと、他のクラシックカメラを使う場合も安心かも知れません。

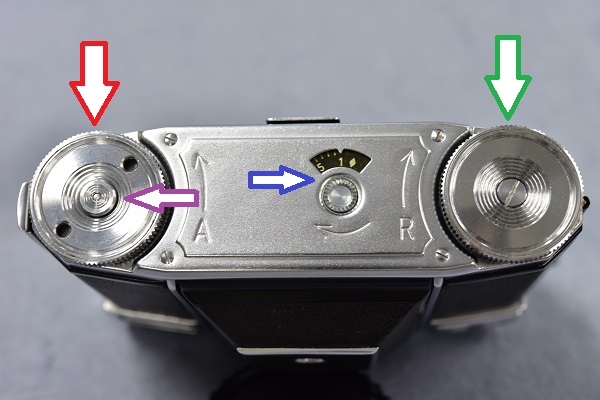

シャッターを切ったなら、当然その後はフィルムを巻き上げる必要がありますね。巻上レバーはボディ底面にあります。ボディ底面各部位は下の写真の通り。

フィルムカウンターは普通に加算式です。

左のダイヤル・・・巻上ダイヤル

左ダイヤルの真ん中のボタン・・・巻き戻しボタン(巻き戻し時は押しっぱなしです)

右のダイヤル・・・巻き戻しダイヤル

フィルムカウンターと手動セット用ダイヤル

各作動方向はそれぞれ矢印の刻印が入っているので、迷うことはないでしょう。

- フィルムを入れてみましょうか

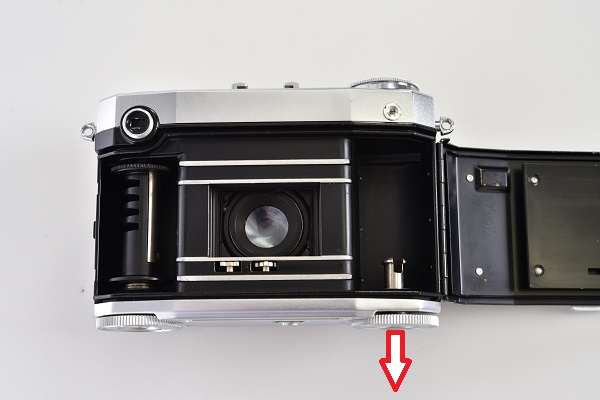

フィルムを装填しましょう。まずは下の写真で矢印が指しているボディ側面下側のレバーを下に下げます。

構えた時に左になる方に裏蓋固定レバーがあります。

下げきったらそのまま手前に引いてあげると、裏蓋が開きます。

次に、写真右側の矢印が指している、ボディ底面のダイヤルを下に引いて下さい。

こんな感じになります。

ダイヤルを引いて軸が下がり、フィルムを入れるスペースが出来ました。

ダイヤルを引いて軸が下がり、フィルムを入れるスペースが出来ました。

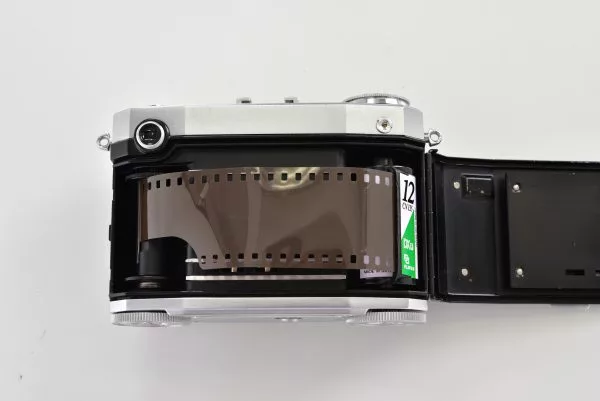

次はフィルムを入れて、今さっき引き下げたダイヤルを再びボディ側に押し込んで戻しましょう。

うまくダイヤルを戻せない……なんて時は、ちょっとだけダイヤルを回転させながらゆっくり押し込んで下さい。

軸の先っぽは二股になっています。

軸の先端の二股部分が、たまたまフィルムの軸の内側と干渉している場合がありますが、そんな場合でもダイヤルを半回転もさせないうちにスッポリはまってくれるはずです。

パトローネから飛び出している部分をちょっとだけ引き出しつつ、巻上ダイヤル側の軸に差し込みます。

矢印が指しているスリット部分に先端を突っ込んで下され。

極力、真っすぐにセットして下さいね。

真っすぐになっていないと、途中でフィルムが痛む事もあります。

ちゃんとスリットに差し込めた!となったら、そのまま巻上ダイヤルを軽く回転させて下さい。どっち方向かって?嫌だな、底面に刻印があるじゃないですか~♪

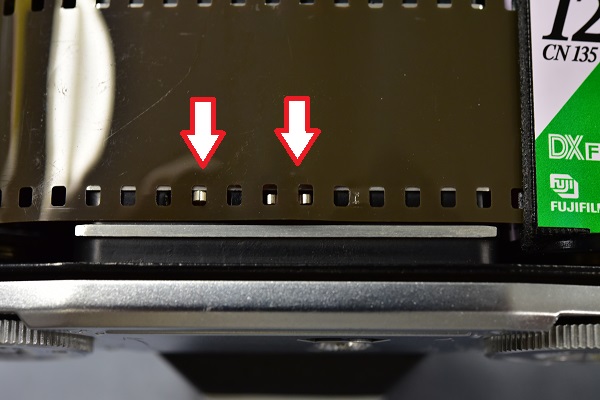

うまく給装できていれば、フィルムとボディ下側のギア辺りが下の写真のような状態になってくれます。

フィルムの穴っぽことギアがちゃんと噛合ったと確認出来たら、裏蓋を閉じて開閉レバーを上に押し込み、裏蓋を固定して下さい。

固定が確認できたら、取り敢えず3回ほどシャッターを切りましょう。シャッターの切り方、覚えてますか?何かを押し上げてからレリーズですよ……。

チャージしてレリーズ。チャージしてレリーズ。大事なことなので二回云いました。

3コマほどフィルムを送ればほぼ準備完了なのですが……最後にフィルムカウンターをセットしましょう。

先ほどボディ底面各部の写真をご覧いただきましたが、あの写真で青い矢印が指していた部分の小さなダイヤルを「1」に合わせて下さい。これでスタンバイOKです!

ここまで長いことお付き合いいただきましてありがとうございます!

……でも!

もしもケース付きのコンテッサ35を入手して、ケースに入れて使いたいとなったら。コンテッサのケースはちょっと独特な造りなので、その辺もちょろっと触れておきましょう。

ケースが破損していなければ、ケース内部にこんなパーツが見えると思います。

ケース底面のダイヤル裏側に突起が二つ。

そして改めて、カメラボディ底面の巻上ダイヤルにご注目。

……勘の良い方はもうお判りでしょう♪

カメラをケースに入れながらケース側の突起とボディ側の穴っぽこの位置を合わせます。

50歳前後の男性ならばここで「パイルダーオン!」と叫ぶと一瞬気分が高まるかも知れません。(直後に落ち込みます。きっと)

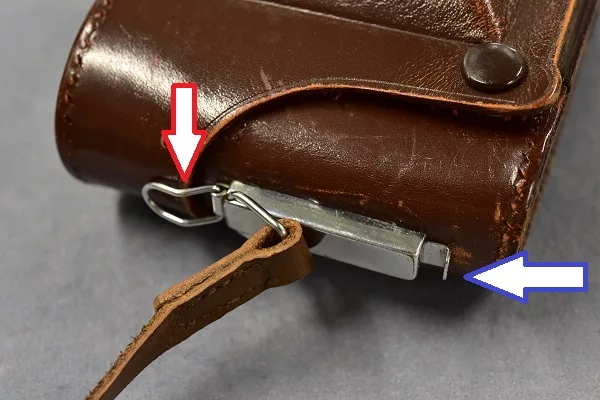

ケースとカメラの固定自体は、ケース側面の金属リングとカメラ側のストラップ取り付け金具で行います。

ケース着脱の肝パーツ

青矢印の突起を押し込むと、赤矢印のリングが上に押し出される構造になっています。

取り敢えず先ほどの穴の位置合わせが上手くいったら、突起を押し込んで下さい。

青突起を押すと赤のリングが押し上げられるので、緑の方向へ倒します……すると。

目出度く合体!と相成ります。

ストラップ取り付け金具の不思議な形状の意味がここにあります。

ただし、この独特な取り付け方法故に、カメラ側にストラップを着けている状態ではこのケースは装着出来ません。

お気に入りのストラップを使いたい!と云う方は、残念ですが純正ケースの使用は不可となります。

粗々と、かつ長々とお話しさせていただきましたが、まずはコンテッサ35のざっくり使い方、ここまでとさせていただきます。

チャージしてレリーズ!1/500Sec.はセットしてからチャージ! ですからね~♪